Wie entsteht Vereisung am Flugzeug?

Bei IFR-Flügen in Wolken ist das Thema Eis oft unumgänglich: Das bedrohliche Wetterphänomen setzt klare Grenzen.

Die Frage meines IFR-Schülers ist gut: Wieviel Eis würden wir wohl aufpacken bei diesem METAR? EDDN 141320Z AUTO VRB01KT 4100 -SN BR FEW008 OVC020 M03/M04 Q0999. Ich vermute, dass wir mit unserer Piper Archer ohne jede Enteisungsanlage nicht einmal die IFR-Mindesthöhe von 5000 Fuß erreichen würden, bevor es unfreiwillig wieder bergab ginge. Und bei Minustemperaturen am Boden entfällt auch die rettende Option, das Eis im Sinkflug in wärmeren Luftschichten wieder abwerfen zu können.

So ein Wetter ist ein Fall für die im Kapitel 2 des Flughandbuchs aufgeführte Betriebsgrenze: „Flüge in bekannte Vereisungsbedingungen sind verboten.“ Nur Flugzeuge mit Enteisungsanlagen, die für solche „Flights into known icing“ (FIKI) zugelassen sind, dürfen dann los.

Vereisung am Flugzeug: Was hilft beim Entfernen am Boden?

VFR-Piloten haben nur sehr selten mit Vereisung im Flug zu tun. Am Boden ist das bei winterlichen Flügen anders: Zieht man eine durchgefrorene Maschine aus dem Hangar, kann sich bei passender Luftfeuchte und Temperatur Reif bilden. Der muss bis auf den letzten Rest von allen auftriebserzeugenden Flächen runter – ebenso Schnee, Eis oder Reif, die sich bei Laternenparkern abgesetzt haben. Ein Handfeger und alte Handtücher können beim Entfernen gute Dienste leisten.

VFR-Piloten nur selten von Vereisung betroffen

Im Flug dagegen sind VFR-Piloten höchstens in gefrierendem Regen oder Nebel vereisungsgefährdet – Schnee dagegen bleibt selten am Flugzeug haften, schränkt aber die Sicht stark ein. Es gilt der Grundsatz: Für Eisansatz muss Feuchtigkeit in der Luft zu sehen sein. Und das ist nun mal vor allem in Wolken der Fall. Deshalb ist für IFR-Piloten Vereisung eine der ganz großen Einschränkungen – neben Gewitter und Nebel. Allerdings steht in fast allen Flughandbüchern: Bei sichtbarer Feuchtigkeit, also Regen, Schnee oder Wolken, ist die Pitotrohr-Heizung einzuschalten – zum Schutz vor Eis ebenso wie vor eindringendem Wasser.

Ist ein Flug in Instrument Meteorological Conditions (IMC) geplant, gilt der erste Blick der Höhe des Freezing Levels, also der Nullgradgrenze, wo die Luft auf null Grad abgekühlt ist. Faustregel: Pro 1000 Fuß Höhe wird die Luft um zwei Grad kälter. Liegt die Nullgradgrenze unterhalb der geplanten Flughöhe oder gar am Boden, ist ein Einflug in die Wolken für ungeschützte Flugzeuge tabu.

Tops

TopsDie geplante Flughöhe wird nach IFR wesentlich von den vorgeschriebenen, durch Gelände oder Luftraum bedingten Mindesthöhen bestimmt. Während man im Norden Deutschlands oft mit 4000 Fuß zurecht kommt, ist etwa der Raum Frankfurt nur ab FL140 durchfliegbar. In Norddeutschland könnte man also bei einer Bodentemperatur von zehn Grad noch davon ausgehen, dass die Nullgradgrenze in 5000 Fuß oder darüber liegt – und deshalb ein IFR-Flug in 4000 Fuß machbar ist.

Welche Arten von Eisansatz gibt es?

Es gibt verschieden Arten von Eisansatz – alle sind schlecht. Bei Temperaturen zwischen –2 und –10 Grad Celsius ist Raueis zu erwarten, das sich aus unterkühlten Nebeloder Wolkentröpfchen entwickelt. Die behalten beim Aufprall aufs Flugzeug ihre Form, wodurch sich Lufteinschlüsse ergeben. Dadurch sind die Ablagerungen milchigweiß und gut sichtbar.

Schwerer zu erkennen ist Klareis, das vor allem bei Temperaturen zwischen 0 und –3 Grad entsteht, wenn größere unterkühlte Wassertropfen langsamer gefrieren, sodass sie auf der Oberfläche noch ein wenig verlaufen. Besonders berüchtigt sind die SLDs (supercooled large droplets) mit einer Größe von mehr als 50 Mikrometern, die vor allem als Produkt von Freezing Rain (FZRA) auftreten. Eis bildet sich zuerst an Objekten mit starken Krümmungsradien: Der Fühler des Außenthermometers ist ein Klassiker.

Eis verändert das Tragflächenprofil

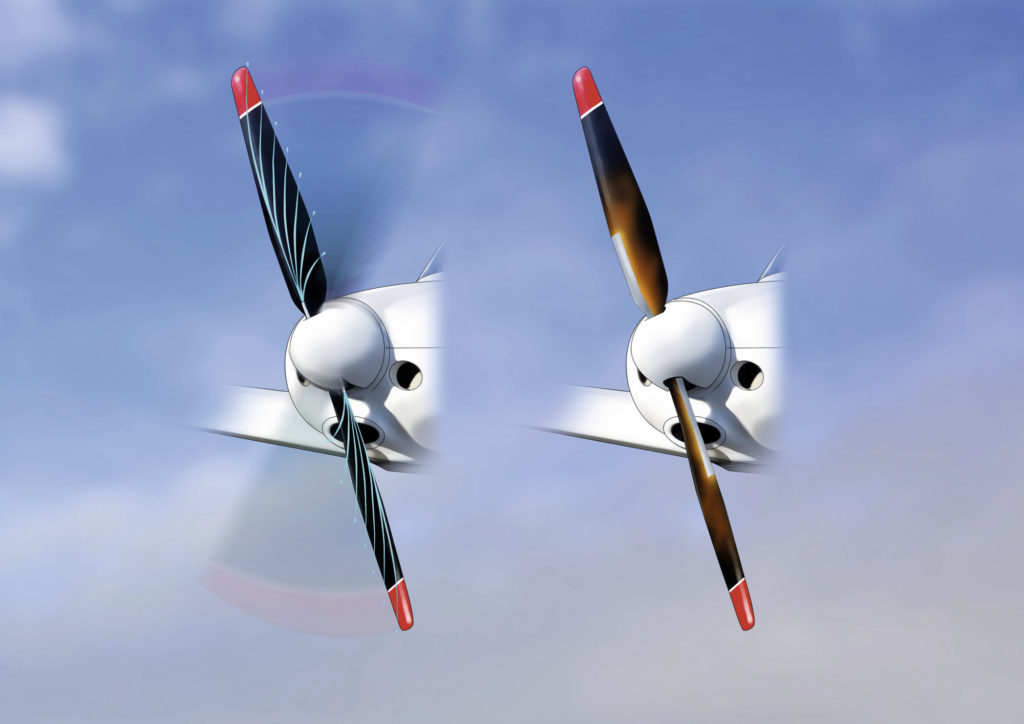

Der zu erwartende Eisansatz macht alles kaputt, was ein Flugzeug zur Auftriebserzeugung braucht: Wichtigster Faktor ist die Veränderung des vorgegebenen Tragflächenprofils, sodass weniger Auftrieb erzeugt wird und der Widerstand steigt. Weniger relevant als viele denken ist die Masseerhöhung des Flugzeugs vor allem durch Klareispanzer. Der Propeller, der in sauberem Zustand vielleicht noch eine Chance hätte, das Flugzeug aus der Vereisungszone herauszuziehen, verliert nicht nur erheblich an Wirkungsgrad – es kann durch ungleichmäßigen Eisansatz auch zu erheblichen Unwuchten kommen, die eine Leistungsreduzierung erzwingen.

Vorsicht bei Verdacht auf Eis am Flugzeug ist auch bei der Landung angezeigt: Dann droht ein Stall des Höhenleitwerks, sodass die Maschine unkontrolliert nach vorn kippt. Gerät man in ein Gebiet mit Vereisung, ist der „eiserne“ Grundsatz, auch bei geringer Eisbildung und auch für Flugzeuge mit FIKI-Zulassung: Nichts wie weg! Abtauchen in eine wärmere Luftschicht ist die Rettung, wenn diese Option zur Verfügung steht. FIKI-Flugzeuge können auch steigen – oder abwarten. Dies aber nur, wenn der Eisansatz gering und das Vereisungsgebiet absehbar klein ist.

Unter IFR ist der Höhenwechsel nur nach Freigabe möglich – die vom Lotsen sofort kommt, wenn „due to icing“ als Grund angegeben wird. Tiefer als bis zur Minimum Radar Vectoring Altitude (MRVA) erteilt der Lotse aber keine Freigabe. Wer dann noch in IMC ist, hat ein Problem.

Information gibt es beim Deutschen Wetterdienst

Wo findet man Informationen über Freezing Level, Bewölkung und Vereisung? Sie werden im Flugwetterangebot des Deutschen Wetterdienstes unter anderem in der Vorhersage der Meteogramme dargestellt. Auch die Cross Sections, also Vorhersagen der Bewölkung in einem Höhenprofil entlang typischer Routen, sind sehr hilfreich. Auf die Vereisungsvorhersage spezialisiert ist das Angebot ADWICE (Advanced Diagnosis and Warning system for aircraft ICing Environments) mit Vorhersagen für die nächsten zwei Tage und verschiedene Höhen.

Zu erwartende Vereisung wird farblich codiert dargestellt: grün für leichte, gelb für mittlere und rot für schwere. Für ungeschützte Flugzeuge sind alle diese Gebiete tabu! Ist das Flugzeug für bekannte Vereisungsbedingungen zugelassen, so sollte es grün und gelb markierte Regionen zumindest eine Zeit lang bewältigen können. Schwere Vereisung wie gefrierenden Regen versuchen selbst Airliner zu umgehen.

Welche Enteisungsmethoden bei Flugzeugen gibt es?

Zwei Enteisungsmethoden sind bei kleinen Kolbenmotorflugzeugen üblich. Schon seit Jahrzehnten werden „Boots“ eingesetzt: Gummimanschetten an den Vorderkanten von Tragflächen und Leitwerk, die bei Eisansatz in Intervallen aufgeblasen werden und vorhandenes Eis absprengen. Propeller und Frontscheiben werden bei so ausgerüsteten Flugzeugen elektrisch beheizt.

Enteisungsanlage

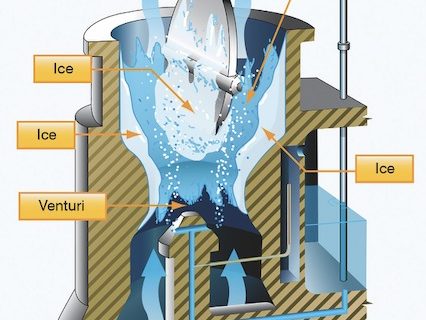

EnteisungsanlageVor allem mit dem Erfolg der Cirrus-Einmots hat sich das zweite System verbreitet: TKS. Dabei sind die Vorderkanten von Tragflächen und Leitwerk mit Titanblechen ausgestattet, die tausende winzige Löcher haben. Aus denen sickert eine Enteisungsflüssigkeit auf Glykol-Basis, die bereits den Ansatz von Eis verhindert.

Die Propellerenteisung erfolgt bei diesem System über einen Schleuderring an der Nabe; für die Windschutzscheibe sind Sprühdüsen installiert. Wichtigster Grundsatz bei der Nutzung: TKS muss rechtzeitig und am besten schon vor dem ersten Eisansatz aktivert werden, weil es besser darin ist, diesen zu verhindern als Eis zu entfernen. Deshalb wird es oft Anti-Ice-System genannt, während Boots Deice-Systeme sind, die einmal angesetztes Eis wieder entfernen.

Enteisungssysteme erweitern die IFR-Einsatzmöglichkeiten

Hauptnachteil der TKS-Systeme ist die Bevorratung der Flüssigkeit. Sie muss rechtzeitig beschafft und an Bord vorhanden sein. Sie ist nicht billig und verringert durch ihr Gewicht die maximale Zuladung des Flugzeugs. Und: Irgendwann ist die Flüssigkeit verbraucht – hoffentlich erst nach Ausflug aus den Vereisungsbedingungen.

TKS-System

TKS-SystemDieses Problem gibt es bei den Boots nicht. Sie werden in Intervallen aufgeblasen und sprengen vorhandenes Eis wirkungsvoll ab. Die noch in vielen Handbüchern ausgewiesene Lehre, dass dafür erst eine gewisse Eisstärke vorhanden sein muss, um zu verhindern, dass sich zwischen Boots und Eisansatz ein Hohlraum bildet, wurde inzwischen durch Versuche widerlegt. Als Nachteil bleiben Wartungskosten für die Anlage, Empfindlichkeit der Boots gegen Beschädigung sowie Alterung und die damit verbundenen Reparaturkosten.

Egal, mit welchem System das Flugzeug ausgerüstet ist: Eine FIKI-Zulassung erweitert die IFR-Einsatzmöglichkeiten erheblich. Denn bei vielen Wetterlagen geht es nicht darum, stundenlang in eisigen Wolken unterwegs zu sein. Vielmehr wird sehr oft in wenigen Minuten eine Wolkenschicht durchstoßen, um dann darüber im Sonnenschein dem Ziel entgegen zu fliegen.

Text: Helmuth Lage, Zeichnungen: Helmuth Mauch, Illustrationen: Eric Kutschke

- Vereisung

- Vereisungsbedingungen

- TKS-Flüssigenteisung

- Boots

- Praxis