/

FIS Langen testet Frequency Monitoring Code

Die Frequenz des Fluginformationsdienstes (FIS) ist oft überlastete. Ab 20. März 2025 startet ein neues Verfahren für passive Mithörer. Wie funktioniert das?

Im Frühjahr und Sommer bei CAVOK-Wetter ist nicht nur der Luftraum voll sondern auch die FIS-Frequenz. Nicht selten warten Pilotinnen und Piloten minutenlang bis sich ein „freier Sprechslot“ zur An- beziehungsweise Abmeldung bei FIS auftut. Bei vielen VFR-Flügen bleibt es bei genau diesen beiden Funksprüchen, wenn von der Crew keine weiteren Informationen benötigt werden.

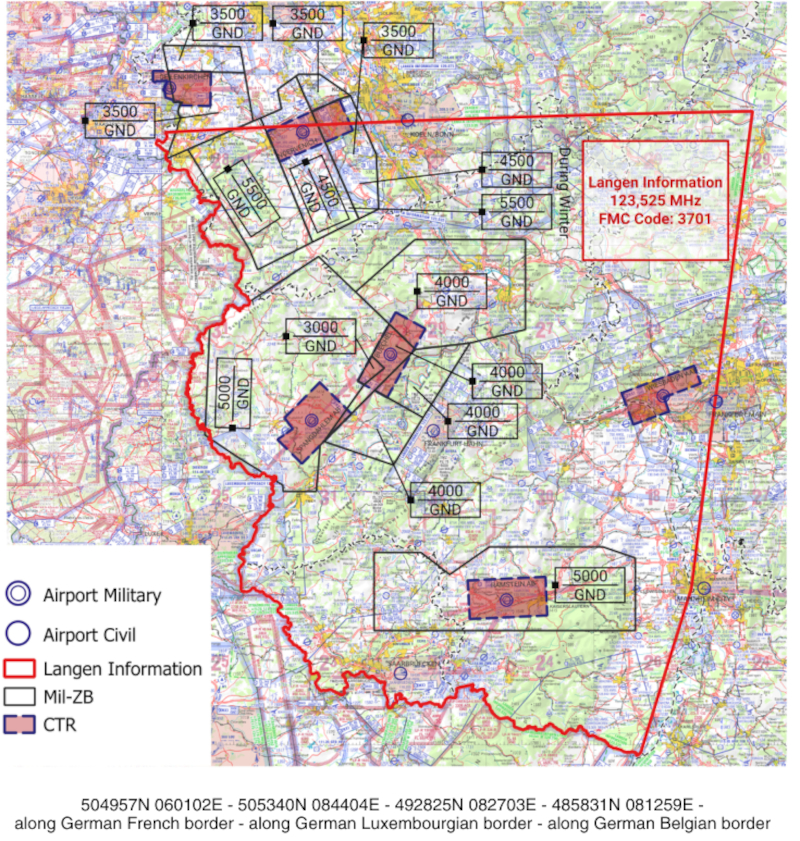

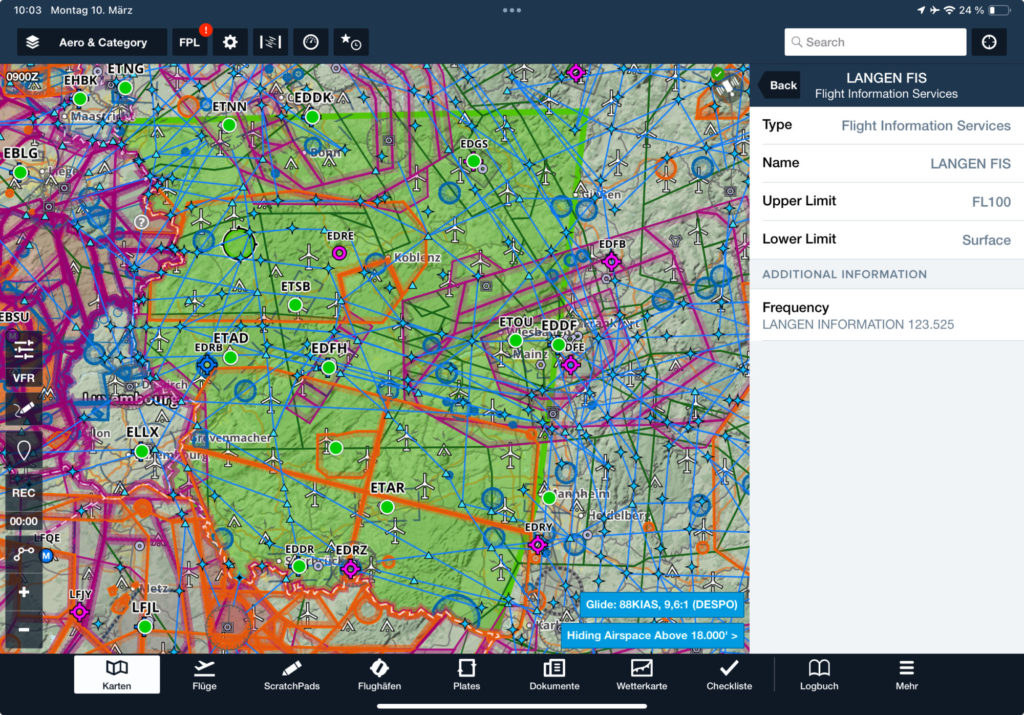

Um die Arbeitsbelastung zu senken, testet FIS Langen vom 20. März bis 26. Oktober 2025 nun ein neues Verfahren. Die etwas sperrige Bezeichnung dafür lautet: Frequency Monitoring Code (FMC) in der FIR Langen. Das Testgebiet befindet such westlich von Frankfurt (siehe Karte). Dabei können Piloten auf das An- und Abmelden per Funkspruch verzichten. Mit dem speziellen Transpondercode 3701 jedoch, dass sie dem Funkverkehr folgen.

So funktioniert Frequency Monitoring Code

- Die Funkfrequenz 123,525 MHz rasten und den Empfang überprüfen

- Den Transpondercode 3701 einstellen und Mode C bzw. S einstellen

- Ständige Hörbereitschaft halten

- Beim Verlassen der FIS-Frequenz den Transponder wieder auf 7000 (VFR) setzen

- Alle Details zum Verfahren finden sich im AIP AIC 1/25 vom 6. März 2025

Ein paar Dinge gibt es allerdings zu beachten: Das Verfahren gilt ausschließlich tagsüber von 30 Minuten vor Sonnenaufgang bis 30 Minuten nach Sonnenuntergang und im Zeitraum zwischen 6.00 und 22.00 Uhr lokaler Zeit. Das Verfahren bleibt auf das Testgebiet westlich von Frankfurt beschränkt und gilt nicht im militärischen Zuständigkeitsbereich (AoR) in Nörvenich, Büchel, Spangdahlem und Ramstein.

Durch das Rasten des Frequency Monitoring Codes sehen die FIS-Lotsen, welche Luftfahrzeuge die FIS-Frequenz aktiv abhören und können bei Bedarf ihrerseits Kontakt aufnehmen.

Feedback per Mail an die DFS

Eine eventuelle Kontaktaufnahme erfolgt bei Flugzeugen mit D-Kennung in deutscher Sprache, ansonsten in englischer Sprache. Die DFS bittet die Piloten, das FMC-Verfahren im Testgebiet möglichst häufig anzuwenden. Feedback können Piloten per E-Mail unter vfr@dfs.de geben.

Frequency Monitor Code ist weit verbreitet

Das FMC-Verfahren wird in etlichen europäischen Ländern bereits angewendet, zum Beispiel in Italien. In Großbritannien wird die Bezeichnung „Listening Squawk“ verwendet. Wichtig ist der Unterschied zum Verfahren in den deutschen Transponder Mandatory Zones (TMZ): Dort ist es verpflichtend vorgeschrieben, die angegebene Frequenz abzuhören und den zugehörigen Transpondercode zu rasten. In einem FMC-Gebiet dagegen ist dies optional.

Im FIS-Bereich westlich von Frankfurt wird Frequency Monitoring jetzt erprobt.

Im FIS-Bereich westlich von Frankfurt wird Frequency Monitoring jetzt erprobt.Ebenso ist es für Piloten wichtig, sich stets der Leistungen von FIS bewusst zu sein: FIS staffelt Verkehr nicht. Der Lotse kann Hinweise zu anderem Verkehr, Lufträumen oder Wetterphänomenen geben, er muss dies aber nicht tun. Der Umfang der Hinweise hängt auch von der Arbeitsbelastung der Lotsen ab. Klar muss aber sein: Sowohl nach Anmeldung bei FIS als auch beim Abhören der Frequenz mit FMC-Code bleibt die Verantwortung für die Kollisionsvermeidung, den Einflug in freigabepflichtige Lufträume und die gesamte Flugdurchführung stets beim Piloten.

Und noch etwas sollten sich Piloten bewusst machen: Ein wesentlicher Grund für die Überlastung der FIS-Frequenzen sind unnötig lange und komplizierte Funksprüche und Dialoge. Wenn zum Beispiel ein Pilot den QNH-Wert, den der Lotse gibt, nicht zurückliest, wird es zu einem längeren Dialog kommen, weil die Wiederholung des Werts nun mal vorgeschrieben ist. Man sollte also einerseits nicht vor dem Kontakt mit FIS zurückschrecken, aber andererseits schon vorher überlegen, wie man die nötigen Informationen knapp und präzise kommunizieren wird.

Text: Thomas Borchert, Dirk M. Oberländer

- FIS

- Fluginformationsdienst

- FIS-Langen

- Wissen