Pilot Report: Fusion von Corvus Hungary

Phantom und Racer 540, Ultraleicht- und Rennflugzeug – beide Corvus-Muster waren Vorbild für die Fusion. Die neue, kunstflugtaugliche Maschine kommt in Deutschland zunächst als UL auf den Markt

Wow! Dieses Ding sieht wirklich anders aus. All die zweisitzigen Tiefdecker mit Side-by-side-Cockpit und Bugradfahrwerk – wer soll die eigentlich kaufen? Bei der Fusion hingegen fällt sofort die unkonventionelle Flügelgeometrie auf. Sie erinnert an Cosmic Wind, Huges H-1 oder andere Designs mit hoher Zuspitzung. Oder an den Corvus Racer 540.

„Wir wollten so etwas wie einen Mini-Racer, mit den besten Eigenschaften des Rennflugzeugs und den besten der Phantom“, sagt Sándor Kordás, „ein All-in-one-Flugzeug: Reisemaschine, Trainer, und Akrogerät, das Ganze als UL und sowohl in den USA als auch in Europa als Light Sport Aircraft zulassungsfähig.“ Sándor ist Verkaufs- und Marketingmanager bei Corvus Hungary, aber auch Erprobungspilot. Beim Red Bull Air Race war er Teamchef von Peter Besenyeis. Ich treffe den Corvus-Mann zusammen mit seinem Kollegen Pál Kovács in Neustadt-Glewe – die beiden sind auf Demo-Tour durch Deutschland unterwegs.

Es ist gerade mal ein Jahr her, als die Vorgängerfirma Corvus Aircraft Konkurs anmelden musste. Der frühere Geschäftsführer und zeitweilige Eigentümer, erzählt man mir, sei für finanzielle Unregelmäßigkeiten verantwortlich gewesen. Mit dem Geld eines privaten Investors startete man durch. Beteiligt hat sich auch der Bürgermeister am beibehaltenen Firmensitz im ungarischen Ballószög. Er, Sándor und Konstrukteur Andras Voloscsuk bilden nun den Kern von Corvus. Produktionsmittel und Belegschaft wurden übernommen und durch weitere Mitarbeiter ergänzt. 30 Leute arbeiten heute im Werk.

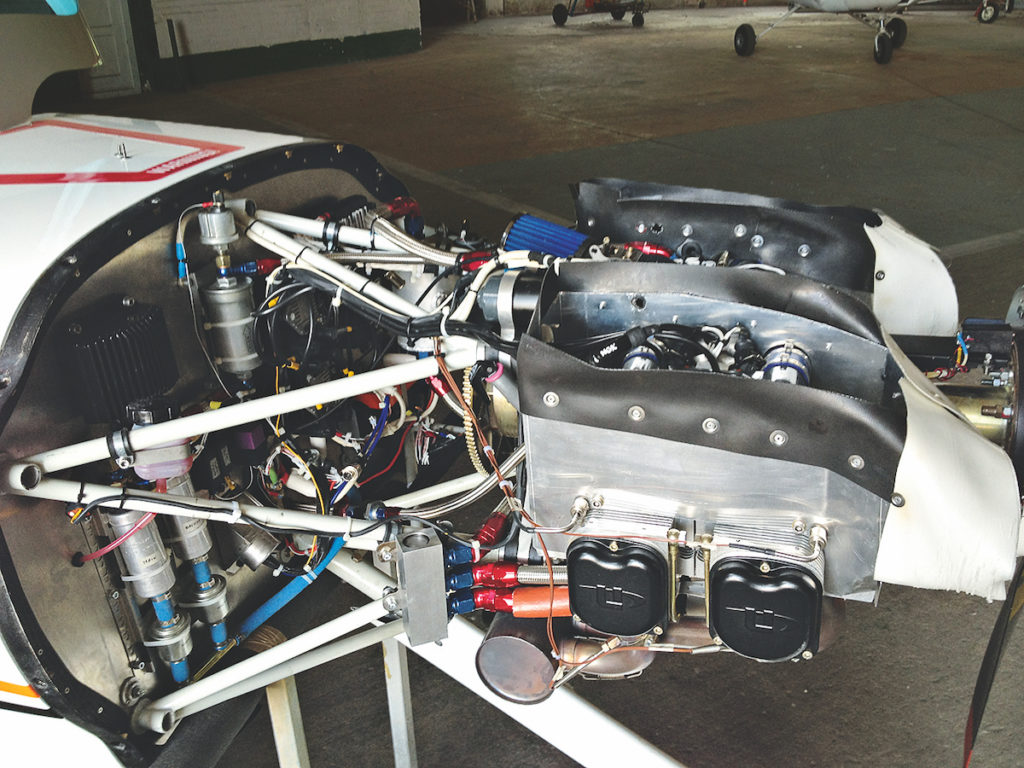

Bei der Fusion von Corvus Aircraft flossen Elemente des Racer 540 in das Corvus-UL

Rasend schnell haben sie ihr neues Flugzeug in die Luft gebracht: Im August 2011 war Baubeginn, Anfang März 2012 der Erstflug. Es muss frischer Wind geweht haben, als man sich entschied, bei der Fusion wesentliche Designelemente jener Maschine einfließen zu lassen, mit der Peter Besenyeis 2010 am Red Bull Air Race teilnahm. Natürlich ist das Gesamtkonzept als 100-PS-Zweisitzer mit zirka 300 Kilo Leermasse und höchstens 65 km/h Stallspeed dichter an der Phantom als am Racer 540, einem Einsitzer mit mehr als 300 PS. Doch weder technisch noch optisch blieb vom ehemaligen Corvus-UL viel übrig.

So erinnert das Seitenleitwerk mit dem unten weit ausladenden Ruder stark an den Racer 540. Oder die Silhouette der Kabinenhaube, von der Seite betrachtet. Die neu gestaltete Cowling mit den runden Kühllufteinlässen markiert dieselbe Ausrichtung. Weniger auffällig ist die Ähnlichkeit der Flügelprofile, wenngleich sich daraus der charakteristische Tragflächen-Grundriss mit stark negativ gepfeilter Hinter- und nur ganz leicht positiv gepfeilter Vorderkante ergibt: Wie der Racer 540 hat die Fusion ein vollsymmetrisches Profil mit sehr wenig Dickenrücklage. Weil der (ungepfeilte) Hauptholm an der dicksten Stelle verläuft, sitzt er quasi in der Profilnase. Daher findet fast die gesamte Zuspitzung hinter dem Holm statt.

Die Corvus Fusion ist auch Reiseflugtauglich

Ein UL mit Racer- und Akro-Attributen? „Das vollsymmetrische Profil haben wir nicht nur wegen des Kunstflugs gewählt“, erklärt Sándor, „es hat auch Vorteile im Reiseflug. Bei Turbulenzen liegt die Maschine ruhiger in der Luft, auf Änderungen des Anstellwinkels reagiert sie nicht so empfindlich mit Auftriebsänderungen.“ Die starke Zuspitzung, holt er weiter aus, ergebe sich daraus, dass man einen tiefen Innenflügel mit großer Dicke wollte, damit die Fläche sehr steif und kunstflugtauglich ist.

Vom Monocoque der Phantom hat sich Corvus verabschiedet – Rumpf und Seitenleitwerksflosse werden nun getrennt gefertigt. Die Hauptfahrwerksbeine bestehen nicht mehr aus Kunststoff, sondern aus Aluminium, und das Bugfahrwerk mit ölgedämpfter Feder und gesteuertem Rad musste einer Aluschwinge mit frei schwenkendem Rad weichen. Weitere Unterschiede: Spreiz- statt Spaltklappen, ein Rumpf- statt zwei Flächentanks, geteiltes statt durchgehendes Höhenruder, Seitenruder bis zur Rumpfunterkante statt aufgesetzt, Platzierung der Insassen dichter am Schwerpunkt – und so weiter.

Der Motor der Corvus Fusion ist auf Kunstflug getrimmt

Einer der gravierendsten Unterschiede zu herkömmlichen ULs betrifft den Antrieb: Unter der Cowling steckt kein Rotax-Motor, sondern ein ULPower UL260iSA. Dieser belgische 2,6-Liter-Motor, ein luftgekühlter Direktantriebler mit Einspritzung, ist die rückenflugtaugliche Version des ebenfalls erhältlichen UL260iS. Auch den Rotax 912 ULS will Corvus anbieten, doch die erste Fusion sollte auch für die Kunstflugerprobung geeignet sein.

„Es ist noch ein sehr junges Flugzeug“, sagt Sándor, als ich mich ins Cockpit beuge und den kleinen Gepäckraum bemerke. Dass hier nachgebessert werden muss, hat der Hersteller bereits selbst festgestellt. Die Rückwand soll nach hinten versetzt werden, und in der Tiefe will man ebenfalls Platz gewinnen. Gut gefällt mir die Pedalverstellung – einfach an einem Knauf unten vor dem Steuerknüppel ziehen und mit den Füßen den Pedalschlitten vor oder zurück schieben. Stimmt die Pedalstellung, fühlt sich die Sitzposition flacher an, als man aufgrund des Rückenlehnenwinkels erwarten würde. Grund ist die erhöhte Position der Pedale und die deshalb relativ stark geneigte Sitzfläche. Unter den Pedalen befindet sich nämlich der Tank. Für Kunstflug wollte man ihn hier, zentral und dicht am Schwerpunkt. Aber Sándor räumt ein, dass die Kapazität von 65 Litern zu klein ist. Mit optionalen Wingtiptanks, zweimal 30 Liter, will man die Reichweite vergrößern: „Fünf, sechs Schrauben, 15 Minuten“ – größer soll der Aufwand nicht sein, um die Flügelenden zu tauschen.

Mit Corvus-Cheftestpilot Pál Kovács rolle ich in Neustadt-Glewe zur Piste 27. Angenehm tief brummt der ULPower-Motor vor sich hin. Leider sitze ich rechts, sodass ich das links im Instrumentenbrett montierte Dynon SV-D700 nicht wirklich gut ablesen kann. Aber neben dem Glascockpit gibt es in Panelmitte ja noch analoge Backup-Instrumente. Hier sind auch die Bedieneinheiten für Landeklappen und Verstellpropeller platziert, beides elektrisch. Mit dem Unterarm auf der Mittelkonsole lässt sich die Motorleistung gut dosieren, vor dem Gashebel ist die elektrische Trimmung erreichbar.

Auch beim Start hebt sich die Corvus von anderen ULs ab

Der stärkste Eindruck beim Start ist ein akustischer: Wo bleibt die Drehzahl? Ach ja, kein Rotax! Automatisch verbindet man Flugzeuge dieser Klasse mit dem hohen Drehzahlniveau eines Getriebemotors. Subjektiv umso beeindruckender ist der Schub bei gefühltem Halbgas.

„Eine Ramair-Cowling für den Einspritz-Motor erhöht die Leistung und senkt den Verbrauch“

Sándor Kordás Verkaufschef, Corvus Hungary

Nach dem Anfangssteigflug, bei dem ich mit eingefahrenen Flaps 800 Fuß pro Minute ablese, lassen wir das Gas stehen und erreichen bei 2800 Umdrehungen pro Minute zirka 130 … große Überraschung: „mph“. Der Backup-Fahrtmesser zeigt Meilen an, die Umrechnung ergibt 113 Knoten. Die Anzeige soll aber zehn bis zwölf Knoten nachgehen, erfahre ich später … Okay, ein Prototyp. Bei 2800 rpm stehen 95 PS zur Verfügung – bei 100 Prozent Leistung und 3300 rpm wären es 107 PS. Doch die Ungarn lassen den Motor dauerhaft höchstens mit 2850 drehen. Laut Hersteller reist man bei knapp 2800 rpm in ruhiger Luft mit 120 bis 125 Knoten, also 220 bis 230 km/h. Bei 3100 rpm hat Corvus 138 Knoten (256 km/h) erflogen.

Quer- und Höhenruder sind auf den Kundenwunsch abstimmbar

So richtig überprüfen lässt sich das heute nicht, denn die schwül-warme Luft schüttelt uns mächtig durch. Beruhigend: Die Böengeschwindigkeit der Fusion liegt bei 261 km/h – da kommt in Turbulenzen schlimmstenfalls der Mageninhalt hoch, nicht aber das Flügelende. Vielleicht ist das die wichtigste Kunstflugeigenschaft einer Maschine, die als UL in Deutschland gar nicht im Kunstflug betrieben werden darf. Die ebenfalls sehr hohe Manövergeschwindigkeit von 194 km/h kann also nicht voll ausgespielt werden. Apropos spielen: Gestallt habe ich die Fusion nicht – zu „jung“, zu vorläufig, zu wenig Flugerprobung.

Andere Manöver kann der neue Corvus-Zweisitzer genauso gut wie vergleichbare Ultraleichtflugzeuge, zum Beispiel landen; interessanter sind seine Besonderheiten. Zu denen gehört die Abstimmung von Quer- und Höhenruder auf individuelle Kundenwünsche. Am Boden erzählt mir Sándor, dass die Vorführmaschine … „wie soll ich sagen, ohne jemand zu kränken“ … die „einfachere Version“ repräsentiere. An der hätte für meinen Geschmack bloß das Querruder etwas leichtgängiger sein dürfen. Die Ausschläge von Quer- und Höhenruder lassen sich jedenfalls noch vergrößern, „dann wird der Flieger viel aggressiver“, sagt der Corvus-Manager. Ob das mit definierten Ruderausschlägen im Kennblatt für die Musterzulassung vereinbar ist?

Die Lärmmessung beim DULV ist schon bestanden. Jetzt geht’s um Verfeinerungen. Zum Beispiel will man dem Einspritzmotor eine modifizierte Cowling mit Stauluft-Einlass verpassen – Unterdruck und Wärme im Ansaugbereich sollen für den unerwartet hohen Benzinverbrauch von 20 Litern im schnellen Reiseflug verantwortlich sein. Das Rettungssystem von BRS wird durch eins von Junkers mit höherer Auslösegeschwindigkeit ersetzt, und auf der nächsten AERO ist geplant, eine Fusion mit Einziehfahrwerk zu präsentieren. Bis Ende 2012 sollen zwölf Flugzeuge fertig sein, drei sind derzeit im Bau; Anfang 2013 will Corvus seine Produktion nach China verlagern, Verträge mit einem Partner gebe es schon, 100 Einheiten pro Jahr, ab 2014 dann 200, amerikanische LSA-Zulassung, später die europäische …

Wo verläuft bei denen eigentlich die Business-Vne?

Text & Fotos: Peter Wolter fliegermagazin 08/2012

- corvus-hungary.com

- 8,33 m

- 10,83 m²

- 6,70 m

- 2,28 m

- 1,17 m

- ab 300 kg

- 472,5 kg

- 65 l (optional: plus 2 x 30 l in Wingtip-Tanks)

- ULPower UL260iS/iSA, 107 PS bei 3300 rpm

- Woodcomp, 3-Blatt, elektrisch verstellbar oder fest, Composite, 1,66 m

- ca. 1200 ft/min

- ca. 1000 km, optional ca. 2000 km

- ca. 119 000 Euro inkl. Mwst.

- Corvus Aircraft GmbH Sophienstraße 42 76135 Karlsruhe

- 0173/826 03 45

- Kunstflugzeug

- Red Bull Air Race

- Ultraleichtflugzeug

- kunstflugtauglich

- Rennflugzeug

- Phantom

- Corvus-Hungary

- Corvus Fusion

- Racer 540

- Corvus

- Fusion

- Pál Kovács